過去の入賞発表「大阪建築コンクール基金」にご出捐のお願い

第65回 応募詳細ご案内

過去の入賞発表「大阪建築コンクール基金」にご出捐のお願い

第65回 応募詳細ご案内

HOME > 建築士の皆様へ > 大阪建築コンクール

主催 : 公益社団法人大阪府建築士会 / 後援 : 大阪府

「大阪建築コンクール」の趣旨

建築士はその職責を通じて地域社会の発展に寄与し、建築美を通じて建築文化の向上、ひいては地域文化の振興にも寄与していく必要があり、その責務は重大である。

大阪建築コンクールは、建築士と社会とのかかわりを通じて建築作品を評価し、その優れた実績をたたえ、建築作品の設計者である大阪府建築士会正会員または大阪府在住もしくは在勤の設計者を表彰する。同時に行う渡辺節賞については、新しい建築文化の原動力となる若い優れた設計者をたたえ、さらなる発展を望むものである。

募集範囲

2015年1月1日から2019年12月31日の間に竣工し、完了検査済証の交付を受けた建築物

*建築確認申請不要物件は完了検査済証不要

*竣工年月日は工事完了時

審査委員会

| 委員長 | 長坂 大(京都工芸繊維大学教授) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 委 員 ※50音順 |

|

受賞作品紹介

●大阪府知事賞部門

| 賞 | 受賞 | 設計者 |

|---|---|---|

| 大阪府知事賞 | 突板のギャラリー | 今津 康夫(株式会社ニンキペン一級建築士事務所) |

| UTSUROI TSUCHIYA ANNEX | 垣田 博之(垣田博之建築設計事務所) | |

| 宗田家住居 | 竹内 正明・小池 志保子・真砂日美香・桝田 洋子 |

●渡辺節賞部門

| 賞 | 受賞 | 設計者 |

|---|---|---|

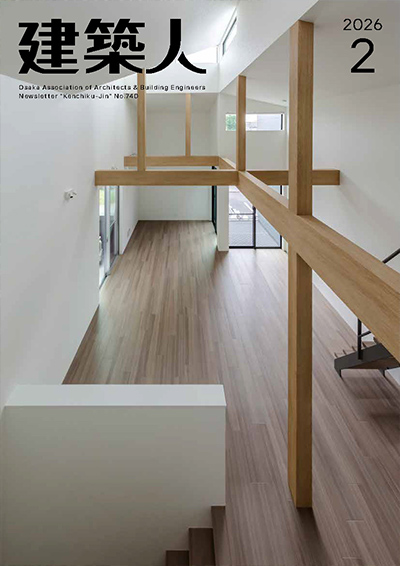

| 渡辺節賞 | 堰の家 | 斉藤 智士(建築設計事務所SAI 工房) |

| 奨励賞 | 該当作品なし | - |

審査経過並びに総評

審査委員長 : 長坂 大

今年は、パンデミック下における建築コンクールの可能性を模索する年となった。応募が締め切られた2020 年1 月31日にはまだ、忍び寄る危機の大きさに気づいていなかった。しかし一次審査が終わった3 月3 日、世界はすでにコロナ禍に突入していた。

建築を評価するためには、その建築が建つ場所に赴き、その場所の地理的、社会的現実を確認し、現実の空間を体感することが望ましい。しかし今回はこれを実践できない。まず現地審査をめぐる審査団の大型バスの閉鎖空間が問題になり、現地視察における建築主や応募者も含めた関係者の集団化がリスクとなった。時間と場所を人々が共有するという、建築の本質的な役割が問われているのである。当初、コロナ禍が収まり次第現地視察を実行する予定であったが、半年を経過してなお事態は好転しなかったため、大阪府建築士会「大阪建築コンクール」運営委員は審査委員会と協議し、本年度は現地審査を諦めて審査会場での対面プレゼンテーションによって最終審査を行うことにした。もちろん延期や中止も検討されたが、一定条件下ではあっても、その評価方法を報告した上で本年度中に入選者を選ぶ方が望ましいと考えたのである。

さて、ここからは例年と同様具体的な審査経緯を記載することにしよう。今回の応募数は、「大阪府知事賞」27 点、「渡辺節賞」8 点。2020 年3 月3 日に行われた一次審査では、資料の自由閲覧時間を経た後、投票と議論によって現地審査対象作品をそれぞれ7 点と2 点に絞った。コロナ禍の長い中断期間を経て2021 年2 月19 日に行われた二次審査では、計9 組の応募者が対面でパワーポイントによるプレゼンテーションを行った。発表10 分・質疑応答10 分である。発表後、引き続き最終審査会を行なって入賞作品4 点を決定した。

知事賞の「UTSUROI TSUCHIYA ANNEX」は審査委員全員が推薦した作品である。消防署の興味深いコンバージョンで、場所性が重要であるため、審査委員会中、最も現地視察を求められた作品であったが実現できず、応募者のプレゼンと委員同士の情報交換によって場所についての情報を補いながら議論した。同じく知事賞の「宗田家住居」は、第2 位の得票数であった。市街地における民家改修プロジェクトとして評価される一方、オリジナリティーも問われたが、構造補強や軸線の扱い等が評価された。知事賞3 つ目の「突板のギャラリー」は、同点3 作品から議論の後に選ばれた作品である。倉庫に向き合って新築されたギャラリー棟は洗練された造形と、工場敷地全体に目が行き届いたランドスケープデザインに好感が持てた。

以下、惜しくも入選に至らなかった作品について少し触れておこう。「オセロハウス」は、将来の親世帯住宅との個室/家族室の交換システムが興味深い提案であったが、その空間的魅力について疑問が残った。「アサヒファシリティズ蛍池寮 楓」は広い共用生活空間と二戸一のユニットとの組み合わせによる平面が明快であったが、シェアキッチンと共用空間(コモンスポット)との関係は、より緩やかで柔軟であることが期待された。「城東区複合施設」は、膨大な与件を狭い敷地内にまとめた手腕は高く評価される一方、威圧感の軽減・壁面分割といった目標や現実の空間造形にはそれほど魅力が感じられなかった。むしろこの長大さを積極的に表現するのは難しかっただろうか。「四畳半キューブの家」は3m 近い高低差のある敷地を人工地盤とキューブで住まいにするという構想がユニークであった。しかし、人工地盤下の「近隣に解放された広場」やキューブの隙間の屋内空間の魅力が伝わらなかった。6 つの団体が入居する大型複合ビル「京都経済センター」を取りまとめるのはさぞかし大変であっただろうと推察する。だが、たとえば2 階の外周に設けられた屋外バルコニーや内部の吹き抜けは、都市空間としての意味や空間構成上の目的に共感が持てる一方、物理的な空間に魅力が感じられなかった。

建築行為は産業活動と文化活動両方の側面を持つものである。おそらく多くの建築コンクールがそうであるように、このコンクールでもその後者についての魅力や革新性を主たる評価対象として論議した。それゆえ業務量の多さや克服した課題の数は、直接評価の対象とはならない。それが建築の性質を変える力として魅力的に作用した時はじめて評価される。今回、2 つの大きな建築が選ばれなかったのは主にこうした理由だが、実は、これは小さな建築においても同じである。小住宅で、建築家が家族論争をとりまとめるのに要したエネルギーは、それが魅力的な空間、あるいは新しい「何か」につながらなければ、社会や歴史に評価されることはない。

コロナ禍を通じて都市や建築に様々な思想転換が起きている。世界が「災転じて福となす」方向に進みますように。

| 平成30年度 | 第63回大阪建築コンクール入賞発表 |

|---|---|

| 平成29年度 | 第62回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成28年度 | 第61回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成27年度 | 第60回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成25年度 | 第59回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成24年度 | 第58回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成23年度 | 第57回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 平成22年度 | 第56回大阪建築コンクール入賞発表 |

| 株式会社IAO 竹田設計 | 岸下 和代 | 濵田 徹 |

| あけぼの住研有限会社 | 岸下 秀一 | 株式会社原田彰建築設計事務所 |

| ATELIER-ASH | 岸下 真理 | 株式会社ピアレックス・テクノロジーズ |

| 株式会社アトリエ天藤 | 木原千利設計工房 | 藤田 忍 |

| 生山 雅英 | 越井木材工業株式会社 | 水谷 敢 |

| 今井 俊夫 | 榊原 節子 | 株式会社三菱地所設計 |

| 株式会社インターオフィス | 修成建設専門学校 | 森村 政悦 |

| 上田 茂久 | 須部 恭浩 | 山城 健児 |

| 岡﨑 雅 | 田中 義久 | 横田 友行 |

| 岡本 森廣 | 辻井 光憲 | 芳村 隆史 |

| 織部製陶株式会社 | 株式会社徳岡設計 | 米井 寛 |

| 有限会社家倶家 | 中島 薫 | 株式会社ライト・ストリート総合計画 |

| 岸下 愛子 | 株式会社ノザワ関西支店 | 竹原 義二 |

| 中嶋 節子 | 大阪府住宅まちづくり部 堤 勇二 | 森田一弥建築設計事務所 |

| 金森 秀治郎 | 越智 正一 | 樫永一男建築研究所 |

| 都窯業株式会社 河原輝雄 | 長谷川 総一 |